Serielle Sanierung mit System

Mit digitalen Methoden und industrieller Vorfertigung schneller und präziser zum klimaneutralen GebäudestandardZu personalintensiv, zu langsam, zu kleinteilig, zu analog – allein mit konventionellen Sanierungsverfahren lassen sich die Klimaziele im Gebäudesektor nicht erreichen. Einen Ausweg bieten serielle Sanierungslösungen. Der innovative Ansatz denkt energetische Modernisierung neu – digitalisierter, automatisierter, standardisierter. So können mit den zur Verfügung stehenden Fachkräften mehr Gebäude in kürzerer Zeit auf Klimakurs gebracht werden. Nachfolgend ein Einblick in den idealtypischen digitalen Workflow und die Hürden, die es noch zu überwinden gilt.

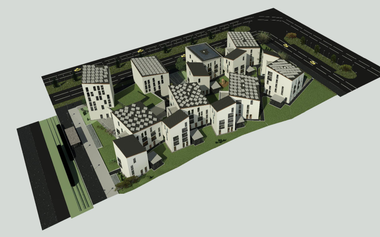

Bestandssanierung ist ein komplexer Prozess, bei dem unterschiedliche Gewerke koordiniert miteinander kommunizieren und kooperieren müssen. Meist arbeitet jedes Gewerk mit individuellen Planungslösungen, die auf die jeweilige Aufgabe zugeschnitten sind. Das führt häufig zu Reibungsverlusten. Die im Bauwesen vorherrschende lineare Planung stößt beim seriellen Sanieren an ihre Grenzen. Da die Planungsphasen parallel verlaufen und alle Projektbeteiligten frühzeitig in den Prozess eingebunden werden müssen, ist ein ganzheitlicher Planungsansatz notwendig. Building Information Modeling (BIM) ist hier eine optimale Basis für die gewerkeübergreifende Kollaboration und das vernetzte Arbeiten zwischen allen Akteuren. Sämtliche Gebäudeinformationen fließen in einem 3D-Modell zusammen. Durch die Integration aller Projektpartner können Planungen und Prozesse optimal aufeinander abgestimmt werden. Das Ergebnis: Sanierungsprojekte werden präziser gedacht, geplant und gebaut. Kosten sinken, Bauzeiten werden verkürzt, die Planungs- und Ausführungsqualität steigt.

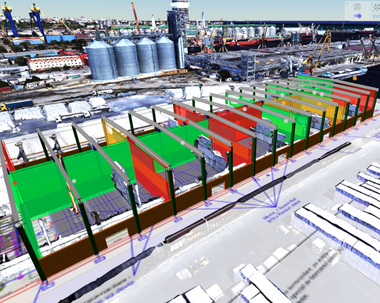

3D-Scan: Präzises Aufmaß

Bestandsgebäude stecken voller Überraschungen. Häufig liegen gar keine, unvollständige oder fehlerhafte Planungsunterlagen vor. So z. B. bei einem seriellen Sanierungsprojekt in Mönchengladbach: Hier kam als Dämmstoff Zeitungspapier aus den 50er Jahren zum Vorschein, es gab Unterschiede in Fenster- und Deckenhöhe von bis zu 13 cm sowie Neigungen in den Außenwänden um 3 Grad. Auch Häuser, die auf den ersten Blick gleich aussehen, können sich im Detail unterscheiden. Deshalb startet jedes serielle Sanierungsprojekt mit einem exakten Aufmaß. Dabei werden die Gebäude per 3D-Laserscan und Drohnentechnik millimetergenau von außen und innen vermessen. Aus den zu einer Punktwolke verdichteten Messdaten wird ein BIM-Modell generiert, das die Planungsgrundlage für die Produktentwicklung und Vorfertigung der Dach-, Fassaden- und Technikmodule bildet.

Digitaler Zwilling: Virtuelle Modellierung

Das aus dem Aufmaß generierte BIM-Modell wird über den gesamten Lebenszyklus mit weiteren Daten angereichert und zu einem digitalen Zwilling des echten Gebäudes weiterentwickelt. An ihm planen die beteiligten Akteure das serielle Sanierungsprojekt im Detail, bevor es gebaute Realität wird. Das digitale Abbild hilft, den Ablauf nachzuvollziehen, etwaige Kollisionen zwischen den Fachplanungen zu erkennen sowie Zeit- und Kosten im Blick zu behalten. Durch die Verknüpfung mit bauteilorientierten Kalkulationsprogrammen lassen sich bereits in frühen Projektphasen Kostenaussagen mit einer hohen Genauigkeit treffen. Der digitale Zwilling spiegelt stets den aktuellen Stand des Projekts wider. Kommt es an einer Stelle zu Lieferschwierigkeiten oder Abweichungen von Zeit- und Kostenplänen werden die Konsequenzen für die anderen Gewerke sofort sichtbar. Da sämtliche Daten für alle transparent sind, können auf dieser Grundlage frühzeitig Entscheidungen über mögliche Alternativen getroffen werden.

KI: Intelligenter Variantenvergleich

Angestrebtes Ziel der seriellen Sanierung nach dem Energiesprong-Prinzip ist der NetZero-Standard. Wie dieser erreicht wird, bleibt Architekten und Planern überlassen. Das eröffnet maximale Freiheit bei der Auslegung der thermischen Hülle, der verwendeten Heiz-, Kühl- und Lüftungstechnik sowie der regenerativen Energieversorgung. Am digitalen Zwilling können mithilfe KI-basierter Algorithmen eine Vielzahl unterschiedlichster Entwurfsvarianten unter Berücksichtigung der geltenden Normen, Richtlinien und baurechtlichen Vorgaben durchgespielt werden. Innerhalb kürzester Zeit lässt sich auf diese Weise die energieeffizienteste, kostengünstigste oder ressourcenschonendste Sanierungsvariante finden. Auf Basis dynamisch thermischer Simulationen kann z. B. ermittelt werden, an welcher Stelle des Gebäudes die solare Einstrahlung am höchsten ist, um die maximal mögliche Menge an Solarstrom zu erzeugen. In Kombination mit den Lastprofilen für Heizung, Trinkwarmwasser und Strom sowie den Verbrauchsdaten und Wetterprognosen in Echtzeit lässt sich die Anlagentechnik so bedarfsgerecht steuern und die Energieeffizienz erhöhen.

Serielle Vorfertigung

Was am digitalen Zwilling geplant wurde, bildet die Datengrundlage für den automatisierten Fertigungsprozess. Fassadenelemente werden inklusive Dämmung, Fenstern, Lüftung, Leerrohren, Rollläden und ggf. auch mit integrierten TGA-Lösungen sowie der gewünschten Oberfläche komplett im Werk vorgefertigt. Serielle Fertigung bedeutet übrigens nicht, dass das immer Gleiche in hoher Stückzahl repliziert wird. Jedes Modul ist eine Maßanfertigung, die nur an einer bestimmten Stelle des Gebäudes passt. So können Fassaden- und Dachelemente in verschiedenen Abmessungen und für unterschiedliche Befestigungsmechanismen hergestellt werden. Auch das Vorurteil, dass serielles Sanieren monotone Einheitsarchitektur hervorbringt, stimmt nicht. Die bereits realisierten Projekte zeigen die gestalterische Vielfalt.

Die bis zu 12 m langen, geschosshohen Fassadenmodule werden per Tieflader vom Werk zur Baustelle transportiert. Insbesondere bei innerstädtischen Bauvorhaben, wo zahlreiche verkehrstechnische Vorgaben berücksichtigt werden müssen, lassen sich mithilfe vom BIM die Transport-, Bau- und Montageprozesse im Vorfeld optimieren. Vor Ort werden die vorgefertigten Module nur noch montiert. Pro Tag sind 200 m² Fassadenfläche bei einfacher und 150 m² bei komplexer Kubatur ein realistisches Arbeitspensum. Braucht man mit konventionellen Verfahren je nach Gebäudetyp und -größe mehrere Monate, um eine Fassade zu dämmen, sind es bei der seriellen Sanierung wenige Wochen. Damit auf der Baustelle alles möglichst exakt verläuft, können Bauabläufe am digitalen Zwilling in verschiedenen Detailstufen durchgespielt werden. Die Simulation ermöglicht die Optimierung einzelner Arbeitsschritte, die Beschleunigung von Prozessen und die Vorhersage der realen Bauzeit. Am digitalen Zwilling können zudem Bauabläufe in Echtzeit erfasst und mit dem Sollzustand verglichen werden. Etwaige Störgrößen lassen sich so frühzeitig erkennen und gezielt ausschalten. Werden alle baubegleitenden Änderungen in das BIM-Modell eingepflegt, entsteht an Ende ein As-Built-Modell, das den tatsächlich ausgeführten Zustand abbildet und die spätere Wartung und Instandhaltung erleichtert.

End-of-Life: Zirkuläre Materiallager

Rund drei Viertel der 22 Mio. Gebäude in Deutschland müssen in den nächsten 20 Jahren fit für die klimaneutrale Zukunft gemacht werden. Kreislauffähigkeit ist beim seriellen Sanieren kein Muss, perspektivisch aber ein großes Plus. Denn vorfertigte Fassaden-, Dach- und Technikmodule können zu Materiallagern werden – wenn die Weichen schon während der Planung in Richtung Zirkularität gestellt werden. Durch die Nutzung von BIM entlang der gesamten Wertschöpfungskette lassen sich im seriellen Sanierungsprozess alle Informationen erfassen, die für die Erstellung eines Materialpasses notwendig sind: Herkunft, Qualität, CO2-Fußabdruck und auch die Nachnutzungsfähigkeit der verbauten Materialien. Das erleichtert die spätere Rückführung in den Wertstoffkreislauf – und macht seriell vorgefertigte Module zu einem Rohstoffdepot für die nächste Generation von Gebäudemodulen.

Kompetenzzentrum Serielles Sanieren

Auch wenn serielles Sanieren dynamisch wächst, ist es für viele Planende, Genehmigende und Ausführende Neuland. Dementsprechend groß ist der Informationsbedarf. Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie treibt Dena die Marktentwicklung voran. Das Kompetenzzentrum serielles Sanieren koordiniert die internationale Energiesprong-Initiative in Deutschland und versteht sich als erste Anlaufstelle zu allen Fragestellungen rund um den innovativen Modernisierungsansatz. Die Unterstützung reicht von der Konzeptentwicklung über die Begleitung von Projekten und Weiterentwicklung serieller Sanierungslösungen bis zur Vernetzung und dem Wissenstransfer untereinander. Die kostenlosen Informations- und Beratungsangebote umfassen Kick-off Workshops, Online-Fördertalks, Netzwerk-Events, Exkursionen und Lessons Learnend Lectures. Mehr Infos dazu finden Sie unter dem nebenstehdenden QR-Code bzw. Kurzlink www.t1p.de/CS-2-25-DS.

„Das 3D-Laserscanning bietet uns entscheidende Vorteile“ – Interview mit Dena-Expertin zur digitalen Planung und Umsetzung von seriellen Sanierungen

COMPUTER SPEZIAL (CS): Wie kann der digitalisierte Prozess der Datenerfassung bei 3D-Laserscanning umgesetzt werden und wie entsteht dadurch der digitale Zwilling?

Paula Baptista: Zunächst wird nach einer gründlichen 3D-Vermessungsplanung das Objekt abschnittsweise mit einem 3D-Scanner erfasst. Dabei wird eine bestimmte Auflösung durch die Aufnahme einer vordefinierten Anzahl von Punkten pro mm² erreicht. Diese Punkte, die sogenannte Punktwolke, bilden einen Teil des Gebäudes im dreidimensionalen Raum ab. Das bereinigte Punktwolkenmodell zeigt dann schon die Neigungen und Texturen des Gebäudes und hilft, Unterschiede in Materialien und Oberflächentexturen zu erkennen. Im nächsten Schritt verwendet spezielle Software dieses Punktwolkenmodell, um ein Ist-Zustand-Oberflächenmodell zu erstellen. Das Oberflächenmodell kann leicht in BIM-Modellierungssoftware integriert werden, wodurch Messfehler vermieden werden. So entsteht ein 3D-Modell des geplanten Gebäudes, das auch als digitaler Zwilling überführt werden kann.

CS: Worauf ist im Prozess der Datenverarbeitung zu achten und wie lassen sich Fehler vermeiden?

Paula Baptista: Neben den richtigen Scanner-Einstellungen und dem Scanprozess ist es wichtig, die Punktwolken-Daten angemessen vorzubereiten. Das Punktwolkenmodell und die dazugehörigen Daten, wie Fotos, müssen geprüft werden, um sicherzustellen, dass das Modell den Anforderungen entspricht. Ich empfehle auch, das Punktwolkenmodell nicht direkt in die Modellierungssoftware zu importieren. Mehrere Scans sind für ein genaues Ergebnis nötig, weshalb das Punktwolkenmodell anfangs unstrukturiert erscheinen kann. Es ist wichtig, die verschiedenen Punktwolken korrekt zu ‚registrieren‘, d. h. sie so zu verbinden, dass sie zuverlässig zusammenpassen. Im Anschluss sollte das Punktwolkenmodell entsprechend bereinigt werden. Dieses Modell kann dann verwendet werden, um ein Oberflächenmodell zu erstellen, das in die Modellierungssoftware integriert wird und als „As-Is“-Referenz dient.

CS: Welche Unterstützung bietet das Energiesprong-Team der Dena bei der digitalen Planung serieller Sanierungsprojekte?

Paula Baptista: Als Marktentwicklungsteam für die serielle Sanierung bieten wir Gebäudeeigentümern und Projektbeteiligten Unterstützung bei allen Fragen zur digitalen Planung serieller Sanierungsprojekte. Wir helfen bei der Vernetzung und stellen den Kontakt zu geeigneten Unternehmen und Experten her. Zentrales Ziel unserer Arbeit ist der Wissenstransfer. Ein unlängst veröffentliches Factsheet „Anforderungen an das 3D Scan bei seriellen Sanierungsprojekten“ bietet einen kompakten Einstieg in das Thema.

Zum Factsheet geht es über den Kurzlink www.t1p.de/CS-2-25-FS.